給付抑制・産業化政策としての側面を批判し、実践に必要な視点を考える

1.はじめに

地域包括ケアシステム構築が国策として推進され、京都府内でも関連する動きが進んでいる。

「『要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域や自宅で生活し続け、人生最期のときまで自分らしく生きたい』と望む人が、医療や介護など必要なサービスを受けながら、在宅で自立した生活を続けられるように、地域ぐるみで支える仕組み」※1としての地域包括ケアシステムに異論を挟む余地はない。

しかし、国がすすめる地域包括ケアシステムは、「提供体制と保険制度の一体的改革」を通じた「医療・介護の給付抑制」策の一環に位置付けられており、さらには、「ヘルスケア産業」開発の場にしようとの狙いもある。地域の医療者がこの構想に否応なく関わりを持つことになる以上、そうした本質を確認することもまた、必要なことと考える。

協会は、2010 年末の「国がすすめる地域包括ケアを考える」シンポジウムを皮切りに、関連書籍の出版や国・自治体への提言活動等に取り組んでいる。昨今、安倍政権下での医療制度改革の展開によって、その正体は鮮明になってきた。本稿では、あらためて国の提起する地域包括ケアシステムの問題点を拾い上げ、批判的検討を加えるものである。その上で、医療者が地域で患者の人権保障としての地域包括ケアシステム構築を目指すための原則について、問題提起したい。

2.地域包括ケアの「実践」と「国策」の間にある断絶について

はじめに、「地域包括ケアシステム」という概念について整理しておきたい。

周知のとおり基となったのは、広島県公立みつぎ総合病院の院長を務めた山口昇医師の提唱である。

1974 年から、同病院が取り組んだ「医療と福祉にまたがる、ケアの実践」がそれである。山口医師は「国に在宅ケアに関する制度が何もない頃」から、「病院を退院後寝たきりになってしまうケースが増え」ていくことに問題意識を抱き、「訪問看護、訪問リハビリ等の在宅ケアによる寝たきりゼロ作戦」を推進したと著書※2で述べている。

「病院医療の転換」を入口に、「健康づくり(保健・予防)および介護・福祉との連携を伴う仕組みを構築」する試みを町ぐるみで発展させたのが、「地域包括医療・ケア」だったのである。山口医師は地域包括医療・ケアを次のように定義している。

① 地域に包括医療を、社会的要因を配慮しつつ継続して実践し、住民が住みなれた場所で安心して生活できるようにそのQOLの向上をめざすもの。

② 包括医療・ケアとは治療(キュア)のみならず保健サービス(健康づくり)、在宅ケア、リハビリ、介護・福祉サービスのすべてを包含するもので、施設ケアと在宅ケアとの連携および住民参加のもとに、地域ぐるみの生活・ノーマライゼーションを視野に入れた全人的医療・ケアである。

③ 地域とは単なるAreaではなくCommunityを指す。御調町に学んだ地域実践は様々に存在しており、横浜市・土浦市の「地域ケアシステム」の実践がよく知られている※3。

こうした実践を念頭にすれば、地域包括ケアシステムに異議を挟む余地はない。多くの医療者は「医学モデル」から「生活モデルへの移行」(患者の人権保障の観点から、生活全体を医療・福祉連携によってケアを提供、あるいは保障する仕組み)に共鳴するだろう。

しかし今日、国策として推進される地域包括ケアシステムは、こうした実践を学び、純粋に政策化したものとはいえない。

「実践としての地域包括ケア」と「政策としての地域包括ケア」の間には、「断絶」がある。

結論からいうと、国策としての地域包括ケアシステムは、国・自治体の公的な医療・福祉保障を実現する仕組みではない。むしろ逆であり、公的な医療・福祉にかかる給付抑制と、地域の医療・福祉ニーズを「自助・互助」に代替させる目論みである。

3.「国策としての地域包括ケア」が抱える二面性

(1) 地域コミュニティと自治体機能の弱体化への対応策

国策としての地域包括ケアシステムには2側面がある。一つは、地域コミュニティ弱体化、自治体機能低下への対応策の側面である。

1) 地域崩壊は人命・健康の破壊

地域コミュニティの弱体化は戦後復興から高度経済成長、臨調行革、構造改革(新自由主義改革)と幾多の段階を経ながら徐々に進行してきた。雨宮昭一氏の著書『占領と改革』に次のような記述がある。「…資本・企業から自立した労働コミュニティーの存在、教職員集団の自立性と地域社会の結びつき、管理されない子ども社会、10 人中8、9人が家族や近所の人々に見守られて自宅で生まれ自宅で死を迎える社会、近所の職人や商店との日常的な付き合いが見られる地域社会」、「50 年代にはこれらが社会の中には確かに存在していた」「基本的人権が保障された民主主義の制度があり、国家や資本から自立した多様な空間=コミュニティが存在する社会である」

※4。今日、そうした地域の姿は失われつつある。とりわけ、2000 年代半ば以降、「所在不明高齢者」や「孤独・孤立死」が報道で取り上げられるようになると、地域崩壊は命や健康の破壊と直結するものであることが広く共通認識となってきた。

2) 孤独死・孤立死の背景

孤独死・孤立死の定義は統一されておらず、その背景問題についても様々な指摘があり、学術的にも議論がなされている※5。

しかし概ね共通して語られていのは、「貧困」との関係が無視できないこと。その「貧困」は往々にして国の政策の結果、生み出されているということである。

高齢者の問題に限ってみても、公的年金は減少され続け、医療・介護の負担は増え続けてきた。頼みの生活保護制度も扶助費引き下げ、老齢加算廃止が強行され、高齢期の生活基盤を支える社会制度全体が脆弱化している。低収入高齢者世帯が節約するのは交際費等の社会的・文化的経費である。社会的孤立は必ずしも個人的な事情からの引き起こされる事態ではない。

そのような高齢者の社会的孤立(本当は高齢者に限らないが)を、地域の問題として捉え、いつでも直接介入が可能な体制が準備されている自然発生的な見守り機能は潰えつつある。地域コミュニティの弱体化とはそのことを指す。

3) 自治体機能の低下と地域包括支援センター登場の意味

地域コミュニティが機能しなくとも、地方自治体が孤立する住民に目配りすることで、防げる悲劇はある。しかし、その機能も喪失されかけている。かつて地域には、「保護と措置の機関」である福祉事務所があり、「地域保健活動の実践機関」である保健所が今以上の存在感を持っていた※6。1963 年成立の老人福祉法は福祉事務所に「老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること」を求め、地域の高齢者の生命・健康を脅かす事態が発生したときには、措置権を発動した。措置権は「公的機関に措置義務があることから派生する反射的利益」とされ、住民の申請の有無にかかわらず行政は介入し、生命を守ったのである。

保健所は公衆衛生行政を構成する3分野(地域保健・学校保健・労働衛生)のうち、地域保健(家庭と地域社会における住民の健康問題)に対応する拠点である。母子保健から高齢者にかかる問題、食品衛生まで広い範囲の業務に携わる、第一線の専門機関だった。

だが1980 年代の臨調行革は、公的機関のアウトソーシングを進め、福祉事務所の「相談機能」を様々な手法で外部化した。

保健所も「保健福祉の総合化」の呼び声の中、「保健所法」が事実上の廃止となり、代わって「地域保健法」が成立し、その役割が企画・調整へシフトされた。

決定打は、橋本龍太郎政権下が号砲を鳴らした構造改革政治の産物である介護保険制度(2000 年度施行)である。介護保険によって、高齢者福祉分野における福祉事務所の「措置」機能は限定され、その機能のほとんどは、新たな職種であるケアマネジャーに委ねられてしまった。

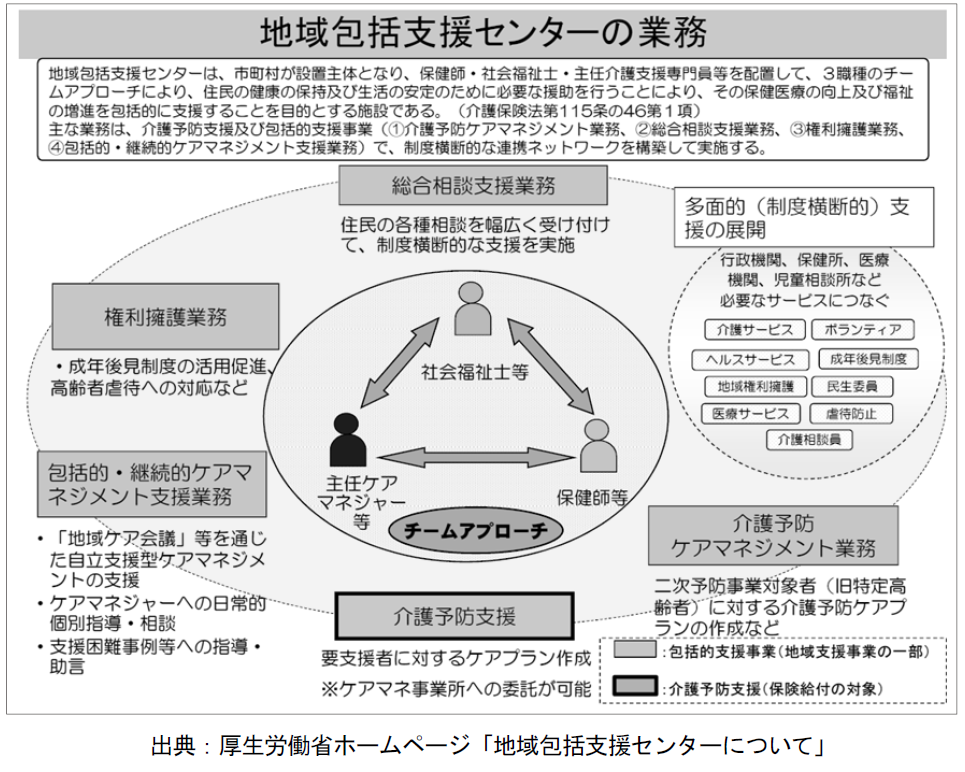

市町村に対し、「地域包括支援センター」の設置が義務付けられたのは06 年である。

ケアマネジャーに高齢者福祉を丸投げするといっても、彼等が対象とする高齢者は要介護認定を受けた人たちだけで、自立認定を受けた人や申請しない高齢者の福祉課題は「無視」されていた。地域包括支援センターの設立は、そうした事態へ対応する一面もあったと考えられる。つまり、自立・要支援と判定された高齢者にかかる福祉問題の受け皿を担わせようとしたのである。

しかし、その対応策すら、新自由主義的な立場で設計された。福祉問題の対応と言いながら、高齢期を公的な福祉で支える立場ではなく、介護保険の世話にならない高齢者づくり(=「自立支援」と「予防」重視)が進められることになったのである。

地域包括支援センターは、介護保険法上の施設であり、市町村そのものである直営方式で運営される場合はまだしも、「委託」方式だと権限自体が限定的である。財政的にも包括支援センターの実施する事業(地域支援事業)に使える予算へ上限が課せられた。地域包括支援センター設立は、地域の福祉問題への対応の側面が確かにあったものと考えられるが、新自由主義改革の立場でそれを進めることから生じる、限界を背負っていたのである。

(2) 医療・介護制度からの公的給付の抑制策

二つめの側面は、「医療・介護制度からの公的給付の抑制策」である。国は御調町などの実践をモデルにしながらも、まったく意図の異なる「地域包括ケアシステム」を社会保障制度改革に援用する道を選んだのである。

1) 転機となった地域包括ケア研究会報告

その転機は、「地域包括ケア研究会報告書」(2010年、「地域包括ケア研究会」座長・田中滋慶應義塾大学名誉教授、三菱UFJリサーチ&コンサルティング)公表である。

同報告書は、地域ケアとは自助・共助(社会保険を意味する)・互助によって形作るのが基本だとし、「公助」はそれでもどうにもならない場合に限って発動するものと定義した。措置制度下で市町村が積極的な活動を求められたのとは真逆の定義である。

その上で、25 年に向けて、日常生活圏域(30 分以内にかけつけられる圏域)で、医療・介護・生活支援・住まい・予防の包括的な取り組みがすすめられるシステムをつくることを提起した。それを「地域包括ケアシステム」と呼んだのである。

そこでは、ケアマネジメントは「自立支援型」であり、在宅サービスは24 時間365 日の「短時間巡回型」であり、人材の役割分担として、看護職員が在宅医療の提供、介護福祉士が基礎的な医療ケアの提供、医師の役割は「訪問開始時の指示」と「急変時の対応」に限定するのだと述べた。また、高齢者住宅の建設を進め、高齢者の住み替えを推奨することや、「過度な病院依存からの脱却」を提起した。

これらの提起はそのまま、介護保険法改正(2012年4月施行)や同年の診療報酬・介護報酬同時改定に持ち込まれ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護創設、介護予防・日常生活支援総合事業、介護職の医療行為「解禁」、サービス付高齢者住宅の建設として具体化された。

高齢者に対して、出来る限り、医療や介護の公的なサービスに頼らず、地域住民の助けあいやボランティア精神に依拠して生きていくことを求める。

医療・介護サービスも、プロフェッショナルオートノミーに基づいて医療を提供する(公費を食いつぶす)医師ではなく、看護職・介護職に医療ケアも担わせる。

これが国策としての地域包括ケアシステムの根底にある考え方なのである。

2) 新自由主義改革路線の当然の帰結

こうした地域包括ケアシステムの抱える二面性が示すのは、新自由主義の立場で地域医療・福祉の問題に対応することの不可能性である。

一方で、地域再建、自治体機能回復を意図しながらも、それが医療・介護給付の拡大につながることは避けねばならない。これが今日の為政者の立ち位置であり、限界である。むしろ、地域再建や自治体機能回復を契機に、新たな給付抑制の仕組みづくりとして、それが進められることを、避けられないのである。これこそが、新自由主義改革に基づく政策の限界なのである。「互助・自助のシステム化」という意味不明の政策は、新自由主義改革の当然の帰結として生み出されたのである。

4.安倍政権の医療・介護制度改革で存在感を増す地域包括ケア

民主党政権末期以降、それまで表立っては介護保険制度改革論として論じられているかのように見えた地域包括ケアは、いきおい存在感を増し始め、今日の安倍政権に至っては、政権のすすめる医療・介護制度改革の中核的システムの一つとしての位置づけを与えられるようになった。

それは、「川下改革」としての地域包括ケアシステム構築である。

(1) 医療・介護サービス提供体制改革における川上・川下改革

現在、進行中の社会保障制度改革は、社会保障・税一体改革大綱(2012 年2月)に始まり、社会保障制度改革推進法(同年8月)、社会保障制度改革国民会議報告書(13 年8月)、社会保障制度改革プログラム法(同年12 月)、そして医療・介護総合確保推進法(14 年6月)、医療保険制度改革関連法(15 年5月)と着実に組み立てられ、そのフォーマットが完成に近づいている。

その柱の一つ、「医療・介護サービス提供体制改革」は、「川上」「川下」改革として構想されている。

「川上」は入院医療改革である。都道府県は「地域医療構想」を策定し、2025 年を目途に「機能別」(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)に都道府県内の病床を、「構想区域」(≒二次医療圏)毎に再編する。これによって、病床の回転率を上げ(平均在院日数短縮)、患者は早期退院を促され在宅へ返される。従って、入院医療費が抑制される。同時に国は「過剰」な病床を削減することも目指している。

(2) 川下の受け皿としての地域包括ケア

早期退院を促された患者はある程度高い療養ニーズを保持したまま、在宅に帰る。その受け皿づくりが「川下」の改革であり、地域包括ケアシステム構築なのである。

「受け皿」であれば、必要な医療・介護を公的に保障する手立てが必要だが、国はそのようなことを一切考えていない。国が考える地域包括ケアシステムは、公的な医

療・介護保障システムではなく、あくまで「自助・互助」を中心とした受け皿づくりなのである。

川上でも川下でも、目指されているのは医療・介護の給付抑制だけである。事実、2015 年4月から順次施行の改正介護保険は、要支援1・2と判定された高齢者の介護予防訪問・通所介護を給付除外した。特養入所者も要介護認定3以上へと原則限定化している。さらに、次なる制度改正では利用料の原則2割化や福祉用具貸与の原則自己負担化まで狙われている。国は、受け皿づくりといいながら、必要なサービスを切り捨てる改正を行っているのである。切り捨てられたニーズの受け皿は、市場での購入も視野にいれた「自助」で何とかせよ、あるいは自治体が中心となって、住民同士の互助機能を強化(インフォーマルサービスを開発)せよ、というわけである。

(3) 国保の都道府県化と医療費適正化計画

先の国会で成立した医療保険制度改革関連法による市町村国保の都道府県化も、そうした改革を前に進めるものである。すなわち、都道府県は川上で、都道府県化された国保の保険財政と地域医療構想による医療提供体制を一体的に担い、市町村は川下で、介護・国保の保険給付が膨らまないよう、出来る限り効率的な在宅医療・福祉システムを「保険者機能」も発揮して構築するのである。

こうした仕組みの基本には「都道府県医療費適正化計画」による「医療費総額管理」の仕組みが据えられ、都道府県も市町村も医療費抑制、あるいは介護費抑制に向け、地域包括ケアシステムも含めた医療・介護サービス提供体制改革にひた走ることになるのである。

5.「産業化」との親和性

ここで、安倍政権のすすめる医療・介護制度改革のもう一つの特徴である「医療・介護の産業化」についても指摘しておかねばならない。安倍政権の産業化方針は、「世界最高水準の医療」の開発と「経済成長に寄与する産業活動の創出」に大別されるが、地域包括ケアシステム構築という政策は、主に後者と深い親和性がある。

(1) 地域医療構想の実現と非営利ホールディングカンパニー型法人制度

開会中の国会(第189 通常国会)で、医療法改正案が審議されている。その改正の主旨は、利害が対立する医療機関を、診療所や社会福祉法人も含め、巨大な法人に統合させる「地域連携型医療法人制度」(かつて非営利ホールディングカンパニー型法人制度と呼称されていた)創設である。

これが提案された背景には、今後都道府県が地域医療構想で構想区域(≒二次医療圏)ごとに機能別必要病床数を設定した際、現在のところの多くの医療機関が志向する急性期機能から、担い手が不足すると見込まれる回復期機能への転換をどの病院にさせるのかといった、利害対立が起こり、構想通りの提供体制が構築できない可能性があるからに他ならない。仮に、構想区域内の医療機関の多数を傘下に治める巨大法人が設立されたとしたら、法人の方針のもと(「統一的な連携推進方針」という)自らが機能分化・統廃合し、地域医療構想の実現に役立つと考えられているのである。さらに傘下に入る法人は医療法人のみならず、介護事業を展開する法人も想定されており、川上から川下までを一体的に担うことが期待されている。

さて、このメガ法人に営利法人の参加は許されない。但し、関連事業を行う株式会社への出資は認めるという。さらに注目したいのはこの出資が「関連事業を行う株式会社への出資について地域包括ケアを推進する」ためであることを前提としていることである※7。

(2) ヘルスケア産業の育成

地域包括ケア推進のための株式会社への出資との記述から連想せねばならないのは、経済産業省の「次世代ヘルスケア産業協議会」がとりまとめた「アクションプラン2015」(5月18 日公表)である。

そこでは地域におけるヘルスケア産業を創出し、「地域包括ケアシステムと連携したビジネス」を展開すること。そのための地域の医療・介護関係者を「糾合」した「地域版協議会」の創設が打ち出されている。新型法人構想には、地域医療構想による提供体制からの医療費抑制に加え、地域包括ケアを利用した営利事業展開というねらいが明確に示されているのである。

6.地域包括ケアシステム構築に向けた原則

以上述べてきたとおり、国策としての地域包括ケアシステムは、重大な問題点と限界を抱えている。

しかし市町村を舞台とした川下改革としての地域包括ケア政策は既にスタートしている。

(1) 市町村による医療・介護連携の推進と地区医師会の動員

重い療養ニーズを抱えたまま地域に帰ってくる患者に対応できるよう、国が強調しているのは「医療・介護連携」や「在宅医療連携」の推進である。

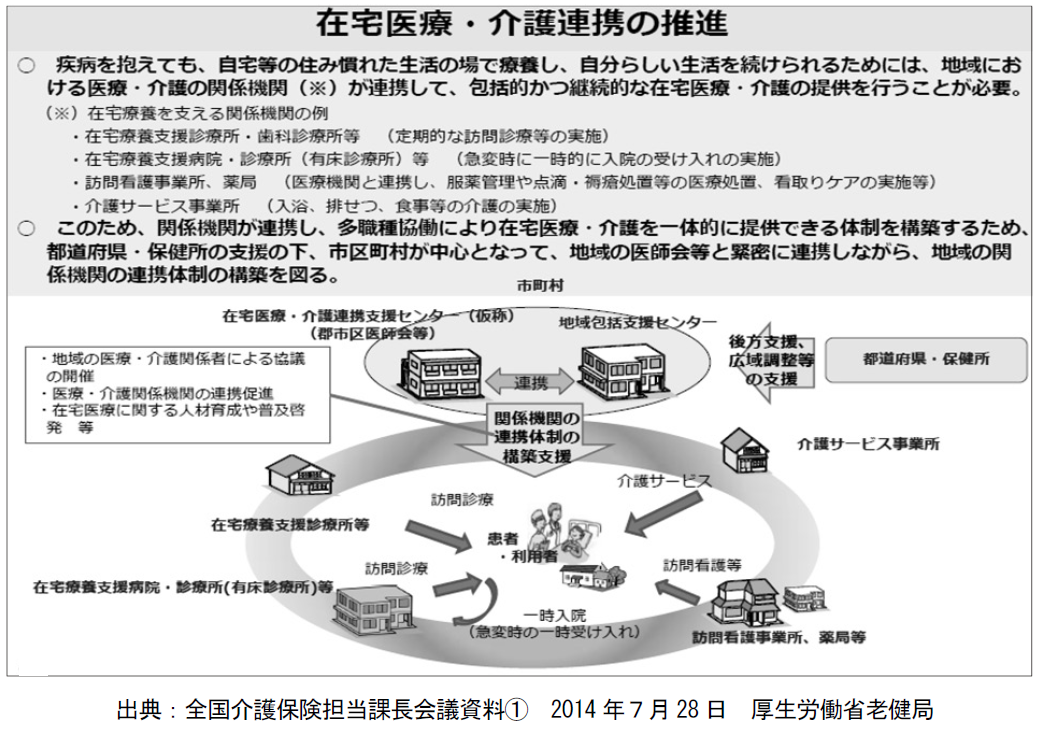

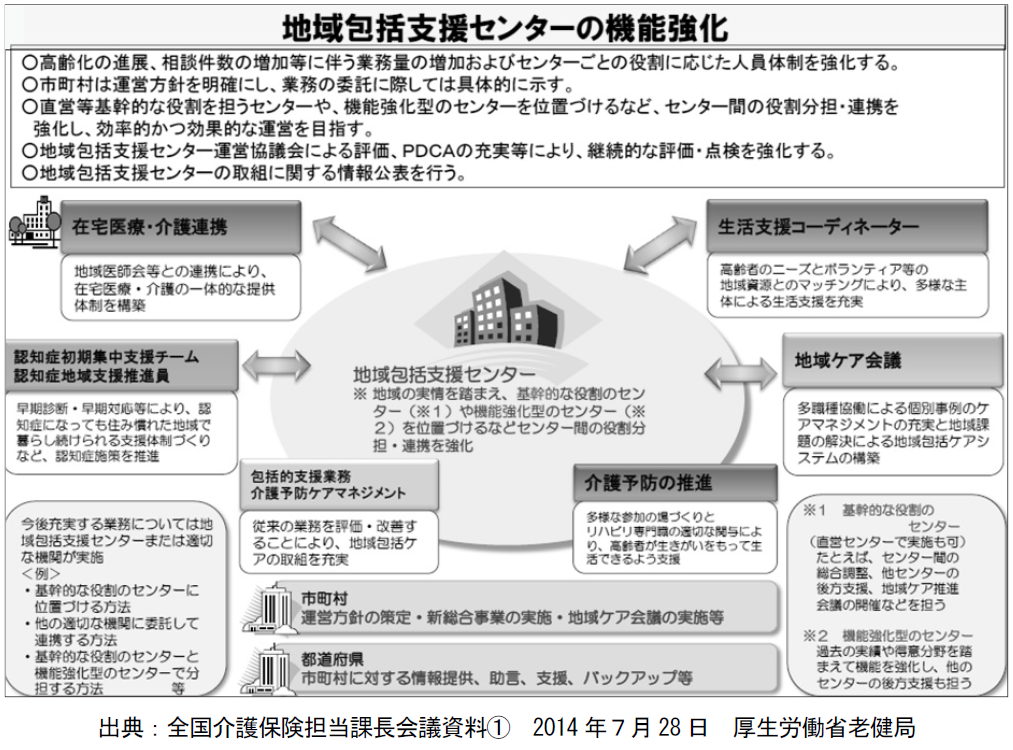

その具体策として、全市町村で例えば「在宅医療・介護連携支援センター」を設立(2018年4月迄)し、地域包括支援センターと連携して、地域の医療者が地域包括ケアシステム構築に参加するよう、求めている。考えてみると、06 年に地域包括支援センターの創設がなされたものの、それは「医療」を欠いた設計だった。地域で暮らし続けるための医療・介護体制を構築するには、医療者の参加は欠かせない要件である。たからこそ国は、地域包括ケアシステムにおける医療関連事業を「地域医師会」に委託し、推進することを目指しているのである。

15年4月1日より、「地域ケア会議」の設置が法定化された。地域ケア会議は、具体的な事例検討を通じ、課題解決の道筋=「地域資源の開発」を多職種で話し合う場である。この地域ケア会議が市町村における地域包括ケアシステム構築のカギとなっているのが現状である。地域包括ケアシステム構築の中心を担うのは市町村である。しかしこれまで介護保険の保険者として「介護政策」には携わってきた市町村だが、医療に関しては「都道府県の仕事」と捉えてきた。実践的に在宅医療提供体制の構築・展開に直接携わる契機はほぼなかったといってよい。

したがって、頼るべき相手が地区医師会となるのは自然ななりゆきである。

今後各市町村では、介護保険制度における地域支援事業と、14 年から都道府県に造成された「地域医療・介護総合確保基金」による「在宅医療の推進に関する事業」という2方向からのアクセスで、「地域医師会」を中心に在宅医療推進策の具体化を目指す動きが展開されることになるだろう。

(2) 規範的統合と私たちの原則

一方で今、新たな専門医制度の創設が進められ、「総合診療専門医」が地域包括ケアシステムにおける「ゲートオープナー」の役割を期待されている。

これは、私たち地域の医療者の姿を根本的に変えることそのものをねらいとした大改革であり、地域包括ケアシステムと関連づけてこうした改革が進んでいることにも注視が必要と考えている。

最近、「規範的統合」という言葉が、医療・福祉分野で頻繁に使用されている。それは「保険者や自治体の進める地域包括ケアシステムの構築に関する基本方針が、同一の目的の達成のために、地域内の専門職や関係者に共有される状態」 ※8と定義されている。

しかし、医療者は、誤った国の理念の下に無批判に「統合」されるわけにはいかない。

一方で、患者の人権を保障するための地域医療・介護の体制づくりをめざしながらも、常に国の政策に込められた真の意図を見抜き、批判する力が、医療・福祉職には求められている※9。

地域包括ケアシステムが叫ばれる今日、専門職と住民が連携し、実践の中で知った地域の困難、高齢者の困難の解決に取り組みながら、同時に国・自治体の制度・施策をよりよくしていくことが求められている。

そうした実践にあたって、守りたい原則を二つ、最後に提起しておきたい。

原則1 医療・介護は、ナショナルミニマム保障として、公的な給付を柱に保障されるべきである

原則2 自治体・住民の互助機能によるサービスは、あくまでその補完として位置付けられるべきである

(文責・政策部会事務局)

※1『地域力を高めて 高齢者の在宅生活を支える 地域包括ケアサクセスガイド』(田中滋監修・メディカ出版刊)

※2『地域包括ケアシステム』(高橋紘士編・オーム社)所収論稿を参照した

※3横浜市・土浦市の実践については『地域包括ケアシステム』(太田貞司・森本佳樹編著、光生館刊)を参照されたい

※4「シリーズ日本近現代史⑦『占領と改革』188 頁・雨宮昭一著・岩波新書」

※5孤立死・孤独死をめぐる問題については、『社会的孤立問題への挑戦』(河合克義・菅野道生・板倉香子編著・法律文化社刊)、『日本の社会福祉の現状と展望』(三原博光編著)所収の、新井康友氏の論稿を参照されたい。

※6ここでは『社会的孤立問題への挑戦』所収の小川栄二氏の論稿を参照した。

※7「地域医療連携推進法人制度(仮称)の創設及び医療法人制度の見直しについて」(2015 年2月9 日厚生労働省・医療法人の事業展開等に関する検討会)

※8出典:「地域包括ケアシステムを構築するための制度論等に関する調査研究事業報告書」

※9「福祉労働の原点と今日的課題」(加藤薗子著・『いま伝えたい、福祉で働くこと』所収論稿・桐書房刊2002年)を参照。加藤氏は「福祉労働とは、政策主体(国)の国民支配を意図する政策と、もう一方は国民支配の政策に対抗して豊かな生存権保障を求める利用者・国民の権利要求運動、という相対立する諸力に規定された労働」「福祉労働者は国の安上がり福祉政策に縛られつつも、さまざまな生活問題を担う利用者・国民の人権と生活を個別的・具体的に守り保障するためは」「その具体的な制度・サービスを改善・変革するとりくみを抜きにすることはできない」と述べ、福祉労働の社会的性格・二面性を指摘した。