社団法人日本専門医機構が2016 年7月の社員総会で「新専門医制度」実施延期を決めてから半年が経過した。機構は当初予定よりも1年遅らせた18 年4月の実施をめざし準備を進めてきたが、このほど「専門医制度新整備指針」を了承した(16 年12 月9日)。これにより、地域医療への影響を危惧する声が高まり、一旦延期に追い込まれた「新専門医制度」が、再び表立って動き始めた。

「新専門医制度」は、従来学会に委ねられてきた認定を中立的第三者機関に委ね、専門医の質の確保を図ることが目的とされる。

当初からプロフェッショナルオートノミーが強調され、医師自身による主体的な仕組み作りが強調されてきた。しかし、実施延期に至る過程を経たことで、国が狙う「医療費の地域差是正」や「医師に対する規制を伴う偏在解消策」とリンクする危険性が一層高まったともいえる。

医育制度の変革は医師の在り方の変革と同義である。皆保険体制を支えてきた医師の姿が変わってしまうことに負の面はないのか。どうしても「新専門医制度」は必要なのか。

本稿では、真に論じるべきことが論じられないままに進む「新専門医制度」への再チャレンジに対し、敢えて疑問を呈する。

延期に至る経過

―地域医療崩壊を懸念する声が続出―

「新専門医制度」の実施延期は、2015 年末を境に「地域医療が崩壊する」「今まで以上に医師・診療科偏在が進む」との危機感が病院団体を中心に広がったことが契機となった。国も、厚生労働省・社会保障審議会・医療部会に「専門医養成の在り方に関する専門委員会」を設置(16 年3月25 日)し、塩崎厚生労働大臣も談話を発表(同年6月7 日)する等、事態収拾に動き、機構は延期を判断するに至った。

医療者の懸念の中心は、機構のプログラム整備基準では必要症例数や疾患等のハードルが高く、地域の中小病院が連携施設にすらなれないこと。あるいは連携施設になれたとしても、専門科によっては短期間の研修となること等が予想され、大学病院・大病院への医師集中で「地域偏在」が進行し、地域医療が崩壊するというものだった。

さらに、研修中の若手医師の身分・労働条件に関する責任の所在や、女性医師の専門医資格取得の難しさへの指摘もあった。「機構の権力が強すぎる。カバナンスもなっていない」と機構の存在自体への疑問を投げかける声もあった。

機構は社員総会で新執行部を選出(16年6月27日)。理事長はじめ刷新した体制で、「制度」実施に向けた準備を進めてきたのである。

日本医師会から7つの要望

新整備指針の検討過程では、日本医師会が「要望書」を提出した(16 年11 月18 日)。①都道府県ごとに、大学病院以外の医療機関も含め、複数の基幹施設を認定②従来専門医を養成していた医療機関が専攻医の受け入れを希望する場合は、連携施設となれる③専攻医のローテートは、原則6カ月未満では所属が変わらないようにする④都市部の都府県に基幹施設がある研修プログラムは、原則として募集定員が過去3年の専攻医の採用実績平均を超えない⑤専攻医の採用は、基幹施設だけでなく連携施設でも行える⑥研修プログラム認定は、各都道府県協議会で、医師会、大学、病院団体等の地域の医療関係者の了承を得る⑦妊娠などによる6カ月までの研修中断であれば、残りの期間で必要な症例を埋め合わせることで研修期間を延長せずに済み、6カ月以上の中断でも復帰後は中断前の研修実績を有効とすること―を要望した。

全国自治体病院協議会も7項目の実現を求め、四病院団体協議会も要望を反映させた具体的指針案を示す等、連携して動いている様子だった。

懸念に配慮した新指針へ

16年12月末に公表された新指針は、当の日医副会長であり新指針機構の副理事長でもある松原謙二氏が、「要望を反映したもの」と説明したように※1、地域医療への影響を懸念する声に対し、一定応える内容と言えそうだ。

吉村博邦理事長の序文は、「一旦立ち止まりその見直しを図っ」たことにふれている。その理由の一つとしてあげたのが「整備指針(第一版)」の「画一的な制度設計とリジッドな運用」と指摘した。

そして次のように書いている。「医師として自らの専門領域の知識や技術を高めることは、誇りであり、

また、励みでもあり、至極当然のこと」。しかし「専門医である前に『医師』であることを決して忘れるべきではない」。この一文は、2014 年に策定された指針(第1版)では、本文に置かれていた「コア・コンピテンシー(医師として共通の能力・資質)」の記述に対応するものとみられる。ちなみに新指針には全文を通じ「コア・コンピテンシー」の言葉はない。

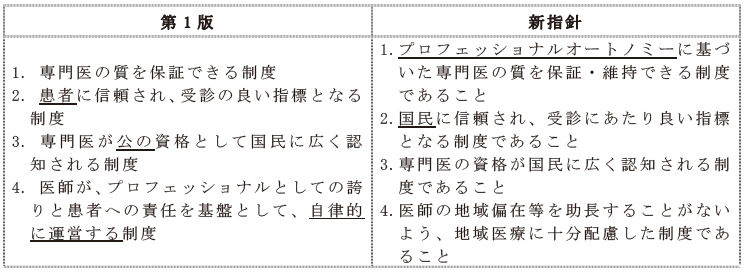

「専門医制度確立の基本理念」の4項目を比較(下表)すると、決定的に違うのが第1版にはなかった次の文章である―「医師の地域偏在等を助長することがないよう、地域医療に十分配慮した制度であること」。

くわえて第1版になかった「プロフェッショナルオートノミー」なる言葉が使われていること。「患者」という言葉を「国民」に置き換えた箇所があること。

第1版では専門医資格を「公の資格」としていたが、新指針では「公」が消去されていること。第1版の「自律的な運営」という言葉が使用されていないこと等、深読みすれば様々に解釈できる変更点がある。頭の片隅に置いておきたい。

Must 論はどうなったのか?

専門医資格取得の「must」化問題に関わって新たな文章が書かれている。

長文だが転載し、後程言及したい。

「『専門医の在り方に関する検討会』(厚生労働省)の最終報告書によると、今後の日本の医師は基本領域学会専門医については、その専門医の定義や位置づけに鑑み、いずれかの専門医を取得することを基本とするとしている。このようなことから、今後、あらたに医学部を卒業し診療に携わる医師は、原則としていずれかの専門領域を選択しその基本領域学会の専門研修を受けることを基本とするが、専門医制度は法的に規制されるべきものではなく、基本領域学会専門医については、適正な基準のもとに施行されるべきである。

今後、基本領域学会専門医およびサブスペシャルティ学会専門医の在り方について、担当基本領域学会と機構の間で十分な議論を行う。詳細は別途定める」

色濃い地域医療への配慮

医師の地域偏在等への配慮を基本理念に書き込んだのは、延期に至る経緯を受けてのものであろう。日本専門医機構の山下英俊副理事長は、新指針を12 月9日の理事会後会見で、改訂のポイントとして「地域医療への配慮」をあげ、次の点を紹介したという※2。

①大学病院以外の病院も基幹施設になれることを明示

「各基本領域学会が基幹施設、連携施設などを認定し、当該施設における研修を専攻医の実績として評価する。その際、各施設の認定基準は研修内容が専門医育成の質を保証するものが最も大切であるという条件のもと」「大学病院以外の医療施設(病院等)も基幹施設となれる基準とする」(Ⅰ-3-(2)研修施設群の形成・他)。

②常勤の専門研修指導医が在籍せずとも、一定の条件の下、研修施設群に参加可能

「常勤の専門研修指導医が在籍しない施設での研修が地域医療を考慮して必要」な場合、「期間を限定するとともに」「医療の質を落とさない研修環境を整える」等の条件付きで、「例えば『関連施設』等の連携施設に準じる枠組みを基本領域学会の定める施設基準で考慮する」。「すなわち、地域医療を維持するために」「これらの施設での研修も各領域が定める期間、指導医が不在であっても研修として認めるように基幹施設の責任において配慮する」(Ⅱ-3-③-ⅰ専門研修基幹施設、専門研修連携施設)。

③機構が研修プログラムを承認する際の事前協議

「機構は、各領域の研修プログラムを承認するに際して、行政、医師会、大学、病院団体からなる各都道府県協議会と事前に協議し決定する」(Ⅳ-1-②-ⅲ機構での審査)。

他にも、専攻医の身分保障について「専攻医の研修における登録上の所属は基幹施設とするが、研修を行う研修施設群に属する各施設(基幹施設、連携施設、関連施設)等を循環するので、給与等は研修場所となる施設で支払うものとする」(Ⅰ-3-(1)-1)研修プログラム制)とざっくりした記述がある。

新指針がまとまったことで、「新専門医制度」は一つのハードルをクリアしたことになる。だが、詳細は今後確認される「細則」を待たねば不明な点も多く、地域医療への懸念がすべからく払拭されるか否かは、早計に判断できない。

今後、機構は18 年4月の新制度実施に向け、1月中には運用細則、その後基本領域学会が専門研修プログラム整備基準を作成、それを基にした基幹研修施設による専門研修プログラム作成、17 年4月~5月にかけてプログラムの二次審査終了、6月からの専攻医募集開始を目指すという。

解決されない根本問題

「新専門医制度」の仕切り直しは、学会や医療団体をより広く巻き込む形でなされている。いわば医療界をあげて「よりよい仕組み」を目指している況なのだが、ここで立ち止まってみたい。

まったく議論のなされていない基本的な問題がある。

それは、従来の学会認定の仕組みを「新専門医制度」へ作り変えるのは、誰のためか。何のためか。そして本当に日本の医療保障にとって必要なのか、ということだ。

協会は早くから「新専門医制度」が皆保険体制を支えてきた医師の姿の根本転換を迫るものとして警鐘を鳴らしてきた。

それは、「新専門医制度」が地域医療へ負の影響をもたらすとの論点とはまったくの別物であり、国が狙う「医師管理」政策と「新専門医制度」が接続される危険性を指すものある。今回の指針によってもそれは変わらない。

国の専門委員会設置から医師への新たな規制論の登場へ

混乱の続く2016 年3月、厚生労働省は社会保障審議会医療部会に「専門医養成の在り方に関する専門委員会」を設置した。

同委員会の第2回会合(2016 年4月27 日)の席上、座長を務めた永井良三氏(自治医科大学学長)が、「専攻医が都会に偏在しないように」「専門医の需要に応じて診療科毎かつ都道府県毎に専攻医の定員を設定する」ことを提案する。後の展開をみると、これが「偏在解消」を名目とした医師への規制が、国の政策メニューの表舞台に登場する契機だった。

5月11 日、経済財政諮問会議で塩崎泰久厚生労働大臣は「医師に対する規制」方針として、「保険医定数制」「自由開業規制」等の提案を報告する。「新専門医制度」浮上以来の危惧が想定外に早く提案されてしまったのである。

厚生労働省は「医療従事者の需給に関する検討会」を立ち上げ、その医師需給分科会に「中間取りまとめ」(2016 年6月3日)を出させた。

取りまとめは、地域医療構想の必要病床数を根拠に将来の「医師余剰」を推計した上で、偏在解消のための「医師の診療科・勤務地の選択の自由を前提」としない「医師に対する規制を含めた是正策」の必要性を打ち出したのである。

「規制を含めた是正策」は「医師養成システム」と「医療計画・地域医療構想」の両面からの提案であり、新専門医制度は前者の重要な一部(ⅲ)に嵌め込まれている。

〈医師養成システムの側面から〉

ⅰ卒業後の地域定着がより見込まれるような地域枠の在り方を検討

ⅱ初期臨床研修は医師不足に配慮して募集定員を設定

ⅲ専門医(新専門医制度における)について都道府県の調整権限を強化し、診療領域ごとに枠を設定

〈地域医療構想・医療計画の側面から〉

ⅳ医療計画に医師不足の診療科・地域等の医師数確保の目標値を設定

ⅴ将来的に医師偏在が続く場合、十分ある診療科の診療所の開設について、保険医の配置・定数の設定や、自由開業・自由標榜の見直しを含めて検討

ⅵ特定地域・診療科での従事経験を、診療所等の管理者要件に

医師・看護師等の働き方ビジョン検討会の目指すもの

しかし2016 年10 月、「医療従事者の需給に関する検討会」の議論をさせる形で、「新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会」(座長:渋谷健司・東京大学大学院医学系研究科国際保健政策学教室教授)が立ち上がる。

同検討会は「保健医療2035」※3の流れを汲むものであり、

① 地域で患者と市民の生活を支える

② 専門性の追求と人生の選択の両立

③ 生産性と質の向上

④ 経済活力(イノベーション・国際化)への貢献

という四つのビジョンを論点に議論を進めており、「医師需給推計」や偏在解消策についても意見をまとめる予定とされる。

この突然の検討会発足に対し、中断させられた医師需給分科会側の関係者は「異例かつ非礼」と批判の声を上げた。

塩崎厚生労働大臣はインタビュー※4に答え、そうした批判について次のように述べる。「そういうご心配をいただいていることは認識している」が、「患者の立場から、そして医師の働き方の観点から、そこに対する骨太の哲学をもって医師の需給を予測しなければいけない」。

検討会が旗振りした、10 万人医師対象の「医師の勤務実態及び働き方の移行等に関する調査」も実施される。

塩崎氏のいう「骨太の哲学」とは何か。それは彼の発言に顕れている。

現在のわが国の医療は、「現場従事者の負担とモラール(士気)」に依存して成り立っている。検討会では「地域が主導して、医療・介護と生活を支えること」「個人の能力と意欲を最大限発揮できるキャリアと付加価値を生み出すこと」「高い生産性と付加価値を生み出すこと」という三つの原則の下、議論してもらっている。…「また、米IBMで医療関連のAI(人工知能)の開発を担っているWatson Health 事業部には40人の医師がいると」聞いているが、「日本のIT企業にいる医師は大手でも産業医くらい」。「欧米の製薬企業に比べ、日本の製薬企業には医師が非常に少ないことも事実」「今後はそうした方面で、医師の需要が高まっていくのでないでしょうか」。さらに、供給面について「コメディカルスタッフへのタスクシフティングや、AIやICTの活用によって医師の生産性が上がり、現状の人数はいらないという話になるかもしれません」。

塩崎氏は10 月3日のビジョン検討会で需給分科会の推計を「無意味な数字」とまで指摘したと報道される※5。

AIやICTの発達、「創薬」や高度先進医療を通じた経済成長、医療提供体制の姿の変化と、それに整合する医療者需給をどう考えるか―。確かにそれは、医療従事者の需給に関する検討会・医師需給分科会の示した中間まとめにはない視点である。

日本の医療保険制度の基本フォーマットは活用しつつも、AIをはじめとした技術革新を取り込んでの医療・医師の在り方転換が論じられているのである。

ちなみに、1月18 日に厚生労働省・社会保障審議会医療部会は2018 年度からの都道府県医療計画の作成指針案を了承したものの、「医療従事者の確保等」に関する記載事項について、見直し方針が未定である。ビジョン検討会の最終報告を待っているのである。ビジョン検討会の議論が今、最も注目すべきものとなっている。

医療費の地域差縮減圧力

いずれにせよ、国は今年度内にも医師の偏在対策(という名の規制策)について一定の具体策を示す可能性が高い。前述の「医師養成システム」と「医療計画・地域医療構想」の両側面からの提案となることが見通されよう。

なぜなら国は、「経済財政一体改革」において「一人当たり医療費の地域差」縮減を政策目標に掲げており、その達成に向け「医師」の人数や在り方が重要な意味を持たされているからである。

2016年10月21日、経済財政諮問会議の席上、塩崎厚労大臣は「経済・一体改革(社会保障改革)の取組状況」を報告した。

塩崎氏のスライド(下図)からは、医療費地域差の要因に入院医療費なら医師数・病床数が、外来医療費では医師数と後発医薬品使用割合等が影響しているとの見解が読み取れる。

同日の会議では民間議員も「一人当たり医療費の地域差半減に向けて」提案し、「医療費適正化に向けたガバナンスの確立」と称して、第2期都道府県医療費適正化計画(2013~17 年)の目標に対し、実態の医療費が乖離している(適正化=抑制できていない)。都道府県を「見える化」(見せしめに?)し、「一人当たり医療費の地域差上位5位(福岡・高知・佐賀・長崎・北海道)、下位5位(長野・岩手・静岡・千葉・新潟)」の人口10 万人対医師数・同病床数・後発医薬品使用割合を、実際に図表で示した。

その上で、都道府県の専門医定員の調整や病床調整への権限を強化し、医療給付費と保険料の関連を高め、重症化予防など医療費適正化の取組に応じて調整交付金を大胆に傾斜配分すること。さらに市民に対しては「特定健診やがん検診等の受診者と未受診者で保険料率に差を設ける」ことさえ提案したのである。

医師団体はどこに向かうのか

以上見てきたような動きからいえることは、「新専門医制度」問題とは「地域医療への影響」だけを尺度にしてその良し悪しを論じてすまされる話ではないということだ。ことは、医師像の転換であり、即ち医療の在り方そのものの根本にかかわる問題なのである。

今、すべての医師・医療団体が、否応なく自らの考え方を明らかにする必要に迫られているのではないだろうか。

日本医師会は「医師の団体の在り方検討委員会・中間報告」を16 年末に公表し、そこには次のような今後の議論の柱が書かれている。

・職業選択の自由の下、医師が自由に診療科や診療場所を選べることは尊重されるべきであるが、公的医療保険制度においては、医師の団体等が自主的・自律的に何らかの適切な仕組みをつくることについて、その必要性の有無を検討する

・上記の仕組みをつくるためには、多くの医師が参加する組織が必要であることから、今後、全員加盟の医師の団体を形成することの是非や可能性・実効性について検討する

・医師の偏在解消にあたっては、地域の医療事情に応じた対応が必要である。したがって、全国的な視野に立ちつつ、都道府県を単位として、医師の団体等が大学などと協働し、また行政とも連携して問題解決にあたる仕組みについて検討する

・本委員会では、これらの論点について、例えば保険医や保険医療機関の在り方等も含め、議論の深化を図っていく少々穿った見方をすれば、これらの「柱」からは、新専門医制度も含めた医師への規制とそれに伴う医師像の転換について、国の進もうとする方向性を一旦受け止め、一方で強い危機感も覚えながら、「国に規制されるくらいなら自らルール化してしまおう」とでもいうような思考の傾向が読み取れるのではないだろうか。

それを現実的な対応であると言う立場もあるだろう。だが、国の方向性を一旦受け止める必要性など、今の時点ではどこにも存在しない。

医師像の転換とは、自ずと今日の医師像への否定的評価を内在する形でしか打ち出され得ない。

果たして、医療費の地域差是正のために転換されるべき医師像や、AIやICT等、科学技術の発展が促す、経済成長に資する医療制度への改変にあわせて転換されるべき医師像とは、どのような医師像を指すというのか。

国の政策がどのような方向を向いたとしても、自らの専門性によって患者を診断し、治療すること。医療者として欠かさざるべき、患者の生命と暮らしに寄り添って生きる姿勢を貫くこと。それらに背を向けた途端に、自らの自律性などかなぐり捨てるも同然である。協会はそのことを肝に銘じて、引き続き国政策に対峙していく。

※1、2 「医療維新」m3.com 2016 年12 月10 日

※3 塩崎厚生労働大臣直轄の有識者会議である「保健医療2035 策定懇談会」は2016 年6月9日に提言書をまとめ、大臣に提出。提言書は「リーン・ヘルスケア」(「いわばより良い医療をより安く」)をコンセプトに、2035 年に向けた医療制度の転換を打ち出している。そこに書かれた内容を協会は次のように分析・整理している。①既に導入された地方自治体を基礎にした医療費抑制の仕組みを発展させ、「自律」や「ローカルオプティマム」の名の下に、国による全ての人々に対する統一的な医療保障という観点での政策をほぼ完全に解体する、②一方で、地方自治体による確実な医療費抑制を可能とするため、地方自治体・医療者・患者を統制する仕組みを、国は積極的に開発・構築する、③日本が世界の保健医療を牽引する(グローバル・ヘルス・リーダー)として、「病院」・「名医」・「医療提供体制」・「地域包括ケアシステム」を海外展開させる。-尚、医師・看護師等の働き方ビジョン検討会の座長の渋谷氏は、「保健医療 2035」策定懇談会の座長だった人物である。

※4 「日経メディカル」 2017 年1月5日

※5 「医療維新」m3.com 2016 年10 月20 日

資料 2017 年1 月16 日、協会は「京都府地域包括ケア構想(中間案)」へのパブリックコメントを提出した。

下記に全文を掲載する。

京都府地域包括ケア構想(中間案)へのパブリックコメント

京都府地域包括ケア構想(地域医療ビジョン)中間案について、京都府保険医協会として意見を述べる。

1. 京都府の構想で評価すべき点

まず、京都府が国の「地域医療構想策定ガイドライン」に定められた「療需要に対する医療供給を踏まえた病床の必要量(必要病床数)の推計」の機械的な採用を避けようとした姿勢を評価したい。

府は、「病床の必要量」推計にあたり、京都大学の協力も得て、独自の調査・分析等を実施した。結果として、病床利用率や病床機能分担について、府の状況と国データに大きな乖離がないと判断し、当面は国推計値を活用することとしたが、貴重な取組であったと考える。

また、府内の全病院への入院患者実態調査及びヒアリングの実施により、療養病床に入院する医療区分1の患者さんの約8割について、在宅等での対応が不可能であること、その多くが医療的ケアの必要な状態であることも明らかにした。これは、国が療養病床廃止を念頭に、本来在宅で診るべき人たちが入院しているといわんばかりの方針に対しての、事実上の反論となっている。

さらに、地域の在宅受け皿について、京都府医師会の実施した会員への在宅医療に係るアンケート調査が、10年後には開業医の高齢化等によって十分な対応が困難であることも紹介し、国の画一的な在宅移行政策が非現実的であることを示唆した。

京都府は必要病床数推計について、構想区域単位の機能別病床数を明記しなかった。府全体の推計も、高度急性期と急性期の医療内容を病棟単位で明確に区分することは困難と判断し、幅のある推計値に留めた。

これらは、策定を前に各区域で「調整会議」を複数回開催し、あらためて明らかになった厳しい医療実態を前に、人口推移や過去のレセプトデータによる実績値だけを根拠とした、上からの画一的な病床機能分化政策を、可能な限り回避しようとの意思の顕れであろう。

以上のように、国がデータを駆使し、地域の医療提供体制の統制・効率化を目指しているのに対し、地域医療の現実を対置しながら、府民の医療保障をめざそうとする姿勢は最大限評価されるべきと考える。

2.今後の京都府の医療政策に関するいくつかの課題

その上で、今後に向け、いくつかの課題がある。

(1) 医師・診療科の偏在・不足問題の解消に役立たない地域医療構想

第一に、医師・診療科の偏在や不足問題である。

地域医療構想はあくまで病床の「数」に着目しているに過ぎない。

しかし、現実の地域医療の困難はむしろ「地域に医師がいない」、「必要な診療科がない」という形で表れる。京都府内の二次医療圏を比較すれば、脳神経外科や小児科等、医師・診療科の偏在・不足は明白である。

もちろん、無医地区も多数存在している。こうした事態の解決こそが医療行政に求められているのであり、それに対し地域医療構想は力にならない。

今後、京都府は地域医療構想も盛り込む形で新たな保健医療計画の策定に取り組むことになる。その作業も通じ、府が必要な医療が確保されない地域実態を具体的に把握すること。市町村・医療者と連携し、その解決に向けて施策を引き続き展開することを求めたい。

(2) 入院医療の保障と開業医も含めた地域ネットワークの構築

第二に、在宅医療・地域包括ケアシステムの問題である。

中間案は「住み慣れた地域で安心して暮らすことができる」地域包括ケアシステムを府と市町村が連携して取組を推進する必要があると述べる。

それは当然としても、国が政策的に在宅需要を生みだそうとしていることを踏まえておかねばならない。

入院医療費抑制のため、在宅へ誘導し、在宅では可能な限り低コストで療養を支えよというのが国の基本姿勢である。

府の中間案も、在宅医療の必要量推計は「全国統一の算定式」で算定されている。高齢化の進展による在宅医療需要増大は事実であろうが、国の算定式は「療養病床の入院患者のうち、医療区分1の患者数の70%」や「一般病床の入院患者数のうち、医療資源投入量(175点未満)の患者数」といった閾値を機械的に織り込み、在宅需要にカウントさせている。

入院医療でなければ支えられない患者さんや、様々な理由で在宅に帰れない患者さんは存在する。帰れない人を無理やり在宅へ返すような事態は間違っても起こしてはならない。

京都府に対し、患者さんたちの入院医療の保障を担っている地域の中小病院等の役割を正当に評価し、重視する施策の一層の強化を求めたい。

在宅療養の受け皿づくりは、開業医を含めた医療・介護・福祉・保健のネットワークづくりにかかっている。

中間案にもあるように日常生活圏域での具体的な確保策を、市町村が医療・介護保障の立場から、地域の関係者とともに進めていけるよう、京都府のリーダーシップ発揮を期待したい。

(3) 医療費適正化政策の新たな段階を迎える中で

第三に、今後京都府にも策定が求められる第3期医療費適正化計画の問題である。

地域医療構想は、もともと住民の医療保障をめざすものではなく、国保の都道府県化とあわせて都道府県を主体とした医療費抑制体制の構築を目指すものである。

京都府は2018 年以降、保険財政と提供体制の両方を睨んで医療行政を司ることを強いられる。その際、新たに「医療費支出目標」が課せられる医療費適正化計画が、「柱」に位置づけられる。

国は、新たな適正化計画での入院医療費目標を「病床機能の分化及び連携の推進の成果等を踏まえる」としており、推計式も「病床機能の分化及び連携の推進のための病床機能の区分(医療法施行規則第30 条の33の2)及び在宅医療等(病床機能の分化及び連携に伴うもの)を踏まえ、5区分を設定」、なおかつ「2次医療圏単位で患者住所地及び医療機関所在地を勘案」したものを用いるよう求めている。

今回の中間案と国の基本方針とのはざまで、京都府は矛盾に苦しむ可能性がある。

だが、それでもなお、京都府が国の医療費抑制施策に与することなく、踏みとどまることを求めたい。

なぜなら、医療費適正化計画の後にも、国は都道府県を活用した医療の管理・抑制政策を企図しているからである。

地域医療構想策定に向けた「医療需要」とそれに基づく病床数推計の手法は、今後国がすすめる医療制度改革に準用される。国は、今回の病床数に続く標的に医師数を挙げている。

現在、国は「医療従事者の需給に関する検討会・医師需給分科会」や「新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会」で、医師偏在解消を名目として医師の就業地や開業への規制を目指し、医師数抑制と適正配置を求めている。

ここでポイントとなっているのが「都道府県間の医療費格差の是正」である。

国は、都道府県間の一人当たり医療費の差を生む要因として、病床数と医師数の格差に着目している。6月に公表された「経済財政と運営と改革の基本方針2016 ~600 兆円経済への道筋~」は、経済・財政再生計画が目標とする「医療費の地域差の半減」を実現すべく、地域医療構想を踏まえる形で医師に対する規制の実施を指示しているのである。

そうした中、京都府が国の医療費抑制政策から府民の医療を守る防波堤として、医療保障をめざす医療行政のスタンスに立ち続けられるのか。今、その真価が試されようとしている。

2017年1月16日

京都府保険医協会 理事長 垣田さち子